|

「コロボックル探険隊 〜森から海へ〜」

<里山フォーラム フォーみらい>

日 時 : 平成18年12月3日(日) 13:00〜16:00

場 所 : 花園市民センター・大ホール

主 催 : NPO法人コロボックル・プロジェクト

共 催 : 花園・西里・城西校区・崇城大学まちづくり委員会、柿原農家組合

協 賛 : 熊本保健科学大学

参加者 : 主催者15人、共催者等27人

13:00〜

開 会(NPO法人コロボックル・プロジェクト 川崎 直子)

挨 拶 NPO法人コロボックル・プロジェクト 理事長 甲斐原 巖

花園校区まちづくり委員会 会長 柴田 末義

熊本市市民協働課 課長 宗 良治

「自分たちが大事にしたいものに力を出していこう。」「同じ環境に共感し、楽しんで活動を継続しよう。」

「NPO・ボランティアと協働し連携しよう。」

13:20〜

基調講演「お米を 食べよう」 西田 陽子(中島町百姓)

・“百姓でいること”が、自分なりの自然&環境保護

・「じゅっ田んぼプロジェクト」“冬季湛水・不耕起移植栽培”で米をつくる

・田んぼの生きもの

[昆虫類]ミズカマキリ※、ヒメセマルガムシ※、コオイムシ※、ギンヤンマ、ウスバキトンボ、アオモンイトトンボ、

ハイイロゲンゴロウ、チビゲンゴロウ、ヒメガムシ、キイロヒラタガムシ、コマツモムシ、コミズムシ、マメガムシ、

アメンボ、シオカラトンボ、オオシオカラトンボ、コフキトンボ、エンマコオロギ、ショウリョウバッタ、ホシササキリ、

ツマグロヨコバイ、セスジウンカ、トビイロウンカ、カタグロカスミミドリカメ、イチモンジセセリ、キクズキコモリグモ、

ヒカリアシナガグモ(珍しいクモで、熊本県で3カ所目の記録)、その他クモ数種類(カイゾクコモリグモ属、

ゴケグモsp、タナグモの仲間他)、ナナホシテントウ ※は絶滅危惧種

[貝類]ヒラマキミズマイマイ、ヒメタニシ、マルタニシ、スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)、マシジミ、カワニナ

[魚類]メダカ、ギンブナ、ナマズ

[鳥類]ツバメ、アオサギ、コサギ、ゴイサギ、チョウゲンボウ、マガモ、キセキレイ、ハクセキレイ、ズメ、カワラヒワ、

チドリ、タシギ、カラス、ヒクイナ(推測)、カワセミ(用水路)

[その他]ユスリカ幼虫、ミジンコいろいろ、ヒル、ウマビル、ヌマガエル、アマガエル、アカテガニ、ムクドリ、スシマヘビ

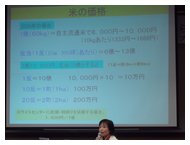

・田んぼが どんどん減っている!(開発、農家の高齢化・後継者不足、国の減反政策、農業の機械化、米の消費量減)

・お米を食べることは・・・一番手っ取り早い“自然保護・国土保全・水源涵養・景観保全・文化の伝承”

「農家がお米をつくる→ひとがごはんを食べる→田んぼが維持され、ひとも生きものも生きていくことができる」

|

|

|

「お茶タイム」 湧水によるお茶会・柿原新米のおにぎり試食

「おいしかね!」/生き物のピラミッド/子ども・生き物に「みらい」を!

14:50〜

パネルディスカッション 「 生命いのちの田んぼ 」

コーディネーター 松村 繁光(貢町農家)

パネリスト 葉山 敏之/森 廣(柿原農家組合)、西田 陽子(中島町百姓)

田中 浩二(有明電波高等専門学校教授)、清水 稔(NPO法人コロボックル・プロジェクト)

川崎 萌/川崎 梢/長島 剛也/下吹越 大輔/甲斐原 巌(コロボックル探検隊)

・葉山「お米を腹いっぱい食べて、腹いっぱい遊んで」

・森 廣(柿原農家組合長)「柿原農家の現状と道路」

「認定農業者」や「集落営農」など、5年計画で(「食料・農業・農村基本計画」に基づき)、農業が大きく変わっていく。

組織の中に入っていないと、政府からの補助金が出ないようになる。

上熊本農協として城西から池田、花園、清水まで入れた、40haの農営を作ろうといま話が進んでいる。

消費者があそこの米はおいしいから、あそこの米をみんなで食べようという米作りの計画を進めている。

柿原は後継者がいなくて、成道寺(川流域)の真ん中を道路が通って、端々が残って農家はどうしようもない。

いろいろ問題があったが後継者がいないし、いま計画通り道路も進んでいる。

農家組合として、今まで個人で少しずつあったものをまとめて、一つの農業にしていったらということで話を進めている。

<食料・農業・農村基本計画> 食料・農業・農村基本法に基づいて、食料・農業・農村に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るために、政府が閣議決定して定める計画。

食料・農業・農村に関する施策についての基本的な方針、食料自給率の目標及び政府が総合的かつ計画的に

講ずべき施策等を内容とする。情勢の変化を勘案し、施策の効果に関する評価を踏まえて、

おおむね5年ごとに見直し、所要の変更を行うこととされている。

平成12年3月に初めて策定され、平成17年3月に見直しが行われた。

<認定農業者> 農業経営基盤強化促進法に基づく(制度)。

経営改善を図ろうとする農業者が自ら農業経営改善計画を作成・申請し、

(1)市町村の基本構想に照らして適切であり

(2)その計画の達成される見込みが確実で

(3)農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切である

との基準に適合する農業者として、市町村から認定を受けた者。

認定農業者には、スーパーL・S資金等の低利融資制度、農地流動化対策、

担い手を支援するための基盤整備事業、農業者年金の保険料助成等の各種施策が重点的に実施されている。

<集落営農> 集落など地縁的にまとまりのある一定の地域内の農業が農業生産を共同して行う営農活動。

(1)転作田の団地化

(2)共同購入した機械の共同利用

(3)担い手が中心となって取り組む生産から販売までの共同化

など、地域の実情に応じてその形態や取組内容は多様である。

・田中「お米のいろいろな栄養素は」

・西田「稲は命の根なり」

・清水「豊かな里山の 生命のつながり」

・探検隊「ホタル飛び交う成道寺川」

|

|

|

「生き物ピラミッド正解発表」

成道寺川流域の生き物の食物連鎖について、生き物の写真を当てはめていくピラミッドで

大輔君一人が全問正解で、すてきな生き物写真(吉村氏撮影)を獲得しました。

15:55〜

「コロボックル宣言:一人一人の気遣いが、地球を救う」 川崎 萌

あなたは、自然破壊について考えたことがありますか。

今、環境破壊や異常現象など、いろいろな問題が出ています。それは人間の出す廃棄物のせいなのです。

みなさんは、理科の教科書の33ページにのっている記事を読んだことがありますか。

「光合成が地球をつくり変えてきた。」というものです。

詳しく言うと、ランソウという生き物が地球上の二酸化炭素を少なくし・酸素を増やして

今の地球環境を作り上げてきたというものです。

今考えると当たり前のようですが、もしこの生物が生まれなかったら 地球はどうなっていたのでしょう。

植物はとうの昔から地球をはぐくんでいたのです。

今でも人間の出す二酸化炭素を酸素に変えたり、土砂崩れなどを防いだりしてくれています。

人間は植物があるから、この場にいられるのだと思います。

しかし今、そんな自然や植物が消えつつあります。人間の都合で、かってに消しているのです。

世界ではなんと1秒間にテニスコート20面分もの木が切り倒されています。

皆さんは20面分という広さを想像できますか。私がこうして話している間も、木は切り倒されています。

また、そこに住む生物たちはどうなるのでしょう。そう住む場所をなくし、あっさり消えていくしかないのです。

私たちはみているだけでいいのでしょうか。

私が住んでいる近くにも、きれいな川と山があります。

その山にはムササビ、ふくろうなどたくさんの生き物たちが暮らしています。

夜、耳をすますと「ホーホー」とふくろうの声が響いてきます。遠くにいても、山の中にいるようです。

しかし、今その場でも、道路やトンネルがあと少しで通るようになるのです。

一見川などをみれば、いつもと変わりません。しかし、その場で工事が進んでいます。今では道路が完成間近です。

「便利になるから、いいことだ。」と思う人もいると思います。でも、私は違うと思います。

その山などにいる生物は、ずっと昔からそこに住んでいます。

なのに、後から来た人間が かってにその場を道路に変えていいと思いますか。

皆さんだって並んでいたのに横入りされるのはいい気はしないでしょう。それと同じだと思います。

人間は動物たちより頭がいいのです。だから、わざわざ山のど真ん中を通らなくてもいいと思います。

地球は人間たちだけの物ではありません。ましてや、この地球の環境を作ったのは植物たちなのです。

人間は人間以外の生物と手をつなぐべきなのです。

しかし、私が直接行って自然破壊を食い止めることはできません。みなさんも同じです。

だから、私は身近にできること・また今までやっていたことについて見つめ直してみました。

まず、ティッシュについてです。私はすぐよごれているところなどをティッシュでふいてしまいがちでした。

そのわけは、ティッシュだとすぐ捨てられるし 箱から取り出すだけなので簡単だからです。

でも、この身近な行為は 自然破壊を進めているだけでした。

ティッシュはもとをたどると、木からできています。他の紙も同じです。

なので、今まで私がやって来たことを続けるとティッシュの原料 つまり木が姿を消していくことになるのです。

そうならないためにも、まずちょっとした気配りが必要だと思います。

今まで無駄使いしていたティッシュを布に変えるとどうでしょう。

布だと何回も洗えて繰り返し使えたり、ちょっと台所に置いておくだけで便利になります。

皆さんが少しでもこういったことをしてくれるだけで、木はすこしずつ増えてきてくれるかもしれません。

また、もう一つ今までやって来たことについて話します。

これはよくお母さんの手伝いをして台所にいるとき、油のついたフライパンがあると、

「こうしてアブラをふきとってから洗うのよ。」と毎回言います。

私はどうしてこんなことに手間をかけるかわかりませんでした。

でも こうしてもとをたどって考えてみると、台所で食器を洗うときに使った水は 消毒して川へ流されるのです。

もし油のついたまま川へ流したら、川の魚などは死んでしまいます。

消毒するから関係ないと思う人もいると思います。でも消毒したとしても、世界にはたくさんの人が住んでいます。

そんな人たちがいっぺんに油を流したりすれば、すべてがすべて消毒できるわけではありません。

このように私も自然破壊を食い止めるため努力します。なので、皆さんも考えてみてください。

一人一人の気遣いが、地球を救うと私は思います。

15:58〜

閉 会(NPO法人コロボックル・プロジェクト 下吹越 明美) <冬の里山を 歩こう>

日 時:平成18年12月17日(日) 10:30〜15:00

隊 長:甲斐原 巖(ガンさん)

参加者:子ども5人、大人7人

板持橋に集合して、

注意(滑らないように草の上を歩くこと、逆に石の上には乗らないこと、必ず3点歩行をすること)を

原人や清水さんから聞いた後、「イノシシのぬた場めざして、がんばろう!」と出発(10:30)。

今日の先頭は原人で間に清水さん、最後尾がガンさんです。

上流に向かって川沿いを進み、途中川を渡って「ムササビ坂」をのぼり

トンネルの見える場所に来ると、大ちゃん「あの人たちは自然を知らんとたい。」

トンネルの横を通り坂道を上がると、なにやら道路に小さい木の実が落ちています。

ガンさん「あっ、見つけた。シイノミ(ツブライイ)、見つけた!」

いくつも拾っては、実を歯で割りながらもぐもぐ。

「おいしかばい。」みんなから遅れても、もぐもぐ。

すると、またガンさんが「見つけた!!何だろう?」 清水さんが近づいて小枝でほぐします。

「木の実が入っていないから、テンのフンだよ。テンは石の上に立ってするんだよ!

なわばりを知らせるんだよ(サインポスト)。」に、みんな「へぇ!!!」

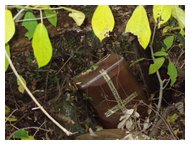

テンのフン? |

イノシシの足跡! |

がけにはゴミが! |

指先を当ててみるとイノシシの特徴があり、よく見ると下のがけから道路を通って上のがけまで足跡が続いていました。

ところで、途中の林ではメジロやシロハラの鳴き声も聞こえましたが

がけには大型のゴミがたくさん捨ててあり、みんな「なんでぇ?!」

いろいろ観察しているうちに、ようやくぬた場に続く山道に入りました。(11:45)

下見でつけた目印を頼りに、山道をどんどん下ります。

途中ではいろいろな形や色のキノコを見つけたり

原始的な昆虫「イシノミ」が落ち葉の下で交尾のためのダンスをしているのを見つけたり

クスや山桜などの大木の横を通ったりしました。

そして、いよいよ最後の登りです。

山の中に続くけもの道が見えてくると、途中の木や岩に茶色っぽい土が付いています。

いよいよぬた場に近づきました。去年は雨で登れなかったので2年ぶりで、ドキドキします。

みんな早足になり、あっという間にぬた場に着きました。

ぬた場(幅100〜120cm、長さ250cm、深さ40cmのひょうたん型)の中をのぞき込みましたが

足跡は見つかりません。

そこで、下見で仕掛けた自動撮影装置のデジカメを確かめると

そこには、ぬた場の周りを歩き回るイノシシはもちろん、テンやフクロウまで写っていました。(12:30)

なんとこれまでイノシシが泥浴びに来るところと考えていましたが

いろいろの生き物が利用する大切な場所だということがこれらの映像から分かりました。

木の間を歩き回るイノシシ |

ぬた場から離れるテン |

枝に止まっているフクロウ |

けもの道でイノシシの硬い毛をゲットしたり、

大きなツタにぶら下がってターザンロープをしたり、

フユイチゴを見つけては口に運んだりして、あっという間に道路に出ました。

途中から雨があられに変わりましたが、みんな元気に下山し、わくわくドキドキの一日でした。

コロボックル探険隊 〜森から海へ〜 実施レポート(1)

コロボックル探険隊 〜森から海へ〜 実施レポート(2)

コロボックル探険隊 〜森から海へ〜 実施レポート(3)

コロボックル探険隊 〜森から海へ〜 実施レポート(4)

コロボックル探険隊 〜森から海へ〜 実施レポート(5)

コロボックル探険隊 〜森から海へ〜 実施レポート(6)

コロボックル探険隊 〜森から海へ〜 実施レポート(7)